中国的钢琴生意,终于响起了“散场曲”。

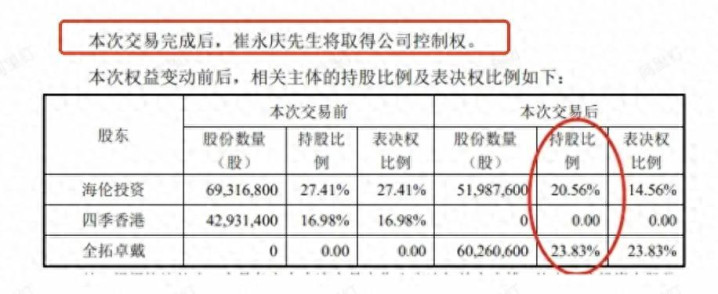

7月24日,海伦钢琴发布公告,公司实控人陈海伦家族拟将23.83%的股份转让,交易价格5.48亿元,同时放弃部分表决权,控制权将交由全拓卓戴企业管理中心接手。

作为中国钢琴行业最具代表性的民营品牌,这一交接,标志着“钢琴教父”正式退场。

而几乎在同一时间,在各大二手平台,数以千计的钢琴正等待出手。

有的打着“买来没弹几次,99新”,有的干脆挂上“亏本处理”的字样。原价几万的中产玩具,如今可能两三千也卖不掉。

钢琴,不再是身份象征,也不再是升学敲门砖。

创始人套现5个亿,用户集体甩卖。

01

20多年前,陈海伦从五金配件起家,靠着对钢琴制造的痴迷,从代工做到自有品牌。

他带着“海伦HAILUN”走进维也纳金色大厅,也把海伦钢琴送上了A股市场,成为国内仅有的两家上市钢琴公司之一。

这不是一桩草率的买卖,5.48亿元的交易背后,是一系列精密设计:股份转让、表决权放弃、不触发要约收购。

这笔交易谈成的前提,是买家接盘、行业认账,以及他本人足够清醒。

因为他知道,留在台上的人已经开始赔钱。

2024年,海伦钢琴营收只有1.59亿元,同比腰斩,净亏损近亿。

今年一季度继续亏968万元,同比暴跌154%。传统产品卖不动,线上转型烧钱,财务报表一地鸡毛。

陈海伦70岁,他没必要再死守。

这不是溃败,而是一个制造时代老兵的理性告别。

如果说陈海伦的“退”,是企业家的判断,那么更大的转向来自消费者。

钢琴曾是无数中产家庭的“精神符号”,代表品位,也代表教育投入。每个学琴的孩子背后,都是父母牺牲时间与金钱的重注。琴行、比赛、考级,一条完整的培训产业链,曾支撑起整个市场的高增长。

拐点发生在政策变动之后。

从2018年开始,艺术特长生加分政策被逐步取消;到2024年,高校艺术团也不再招生。钢琴不再是升学路径,中产家庭的理性账本迅速翻篇。

市场的反应非常直接。中国乐器协会数据显示,钢琴销量从2018年35.6万台跌到2023年的12.8万台,2024年更跌破10万台。仅一年时间,全国倒闭琴行7000家。

家长最先做出选择。花几万买一架钢琴,不如换成更确定的补课、竞赛,或者干脆不学。原本稳定的琴童消费群,已经消失在数据图里。

02

钢琴行业的困局,并不是简单的起落轮回,而是需求结构的底层重构。

过去钢琴行业的繁荣,本质上建立在两个支撑点之上:一是政策红利,二是中产家庭的阶层焦虑。

政策方面,自上世纪80年代起,艺术特长生可以在中高考中获得加分,这让钢琴不再只是“兴趣”,而成了升学工具。

一纸考级证书,可能就是一张通往重点中学的门票,尤其是在教育资源竞争激烈的城市,这种政策几乎成了家长们争相押注的方向。

与此同时,钢琴也成为中产家庭进行教育投资的重要标志。

一台上万元的钢琴、一周两三节的课程安排,加上定期的考级、演出和比赛,构成了一整套体系。许多家长不是非要孩子成为钢琴家,而是把学钢琴当作“培养气质”“走进主流”的必经通道。

商家则顺势而上,琴行快速扩张,考级体系标准化,相关出版物、教材、比赛如雨后春笋。一架琴背后,是数万元的教育消费账单,一套标准动作下来,便能维系数十万从业者的生计。

但这两块支撑如今正在迅速崩塌。

从2018年起,艺术特长生加分政策被陆续取消,到2024年,高校高水平艺术团招生也正式终止。钢琴不再具备升学价值,其教育属性大打折扣。

而另一方面,随着经济波动和消费趋于理性,许多家庭开始重新评估所谓的素质投资。在看不见短期收益的情况下,高投入、长周期的钢琴学习,越来越难以获得家长青睐。

政策与情绪双双退潮,钢琴行业的增长基础也随之崩解。

政策不再支持,消费者不再愿意投入长期、重金的培养路径。钢琴作为大件高单价的消费品,在消费降级潮中成为最先被剔除的一环。

而另一方面,电钢琴、智能乐器的普及,进一步压缩了传统立式钢琴的生存空间。一台数码钢琴价格更低、功能更全、可静音练习、不占空间。对于新一代消费者,这已经足够了。

03

这也是为什么,海伦的控制权转让给了一家AI背景公司全拓科技。新主崔永庆,不是传统乐器商,而是数据智能专家。

这笔交易的背后,是一场对产品边界的重构:

钢琴不再只是乐器,而是教育设备、文化场景、甚至是智能硬件。

销售也不再只靠B2C卖琴,而要探索B2G的政府采购、租赁订阅、平台嵌入。

Spherical Insights的报告指出,2033年全球数码钢琴市场将增长到18.39亿美元,年均增长5.5%。传统钢琴市场却在萎缩。

这是留给老品牌的新战场,也是最后的机会窗口。

老年大学、成人市场、康养场景,可能会成为“黑白琴键”的下一片试验田。

海伦的控制权易主,只是一个开始,它不是行业崩盘的证据,而是传统制造如何寻找新方向的缩影。

中产家庭已不再围着钢琴转,教育焦虑也开始换了方式表达。

那些曾被视为“贵族玩具”的东西,如今要么被低价转手,要么靠内容和科技活下去。

钢琴的未来,不会彻底消失,但它必须找到新的身份。

或许,它不再是阶层标志,也不是升学敲门砖,但只要有人在追求音乐的秩序与表达,钢琴就还有声音。

只是这一次,它要适应的,不只是指尖的节奏,还有整个时代的节拍。